刘长春手稿。

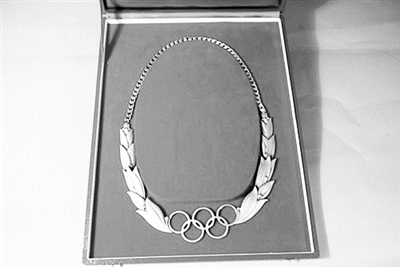

奥林匹克杯。

奥林匹克勋章。

2008年北京奥运会会徽、吉祥物“福娃”,北京残奥会吉祥物“福牛乐乐”。

第23届冬奥会中国体育代表团领奖服。

中国奥运健儿已陆续抵达日本东京,即将在世界竞技体育的最高舞台上角逐。延期一年的东京奥运会不仅是运动员竞技实力的比拼,也是体育精神面貌的综合展示。

覃 琛

博物馆是联结过去、现在和未来的桥梁。中国体育博物馆收藏着中国体育起源、发展的重要见证物,其中不乏有体现着中国与奥林匹克运动互动交往的重要文物藏品。文物藏品是中华体育精神的物化载体,背后蕴含着一个个生动鲜活的故事。

不屈不挠的民族精神

1932年,东北青年刘长春“单刀赴会”,中国人首次踏入奥运赛场。中国体育博物馆收藏的《刘长春手稿》,记录下了他初遇奥运的心路历程。彼时的中国,东北沦丧,伪满洲国为建立统治权威,要求他代表伪满洲国参加洛杉矶第10届夏季奥运会。热血青年,国已不国,岂能受辱?刘长春在天津《大公报》愤然发表声明,表示绝不代表“满洲国”参赛,并发出“良心尚在,热血尚流,又岂能忘掉祖国,而为傀儡伪国做牛马?”的质问。在参赛日记中,他曾写道“我不自立,我不从外交上、从军事上入手,庸又奚益”,表达出亟待自立、自强的民族气节。在竞赛中,刘长春的成绩虽不尽如人意,但奥运之后,他积极参加辩论,揭露日本侵华罪恶事实,将为日本侵略行为狡辩的外国人批驳的体无完肤,展现了中华体育精神中民族自强的核心意识。

中国与奥林匹克的互动历史定格在文物藏品中,国旗和奖牌凝聚着为国而战的精神动力,服装和器械凝结着每一次拼尽全力的汗水和喜极而泣的泪水,这就是博物馆藏品的神奇魅力,定格瞬间,经典永恒。

文化交流与文明互鉴

1979年,《名古屋决议》粉碎了西方国家企图分裂中国的妄想,中国体育重新回到奥林匹克大家庭,中国体育博物馆收藏的“国际奥委会往来电报”见证了这一历史时刻,自此,中国体育对外交往大步迈进。

中国体育博物馆收藏的“奥林匹克杯”“奥林匹克勋章”及“与世界各国奥委会交往互赠礼品”背后,集中体现着中国体育对外援助、对世界奥林匹克运动的传播与推动,以及以奥运会为平台和契机构建文化交流与文明互鉴的重要成果。

“中国制造”与“中国智造”

从“中国制造”到“中国智造”,中国体育博物馆收藏的“历届中国体育代表团服装”系列藏品中,体现着中国体育服装品牌的发展变迁,从国外品牌到民族品牌,从“自己国家穿”到“其他国家穿”,服装的科技性、创意性体现了国家科技进步,更彰显了中华民族文化自信。

从北京奥运会起,火炬、奖牌、服装、体育器材、纪念产品的设计中,中国传统文化元素更加丰满充实,在即将到来的北京冬奥会中,奥运场馆的设计与中国文化、中国精神联系得更为紧密,玉环、如意、飞天等场馆设计独具创意,这些创意设计的手稿、模型都将成为重要的奥运主题藏品,中华体育精神、奥林匹克精神在中国传统文化的脉络中得到了有机统一和全面升华。

站在“两个一百年”交汇点上,体育强国已吹响号角,奥运会不仅是全球瞩目的竞技舞台,也是文化交流和文明互鉴的窗口,更是传播中华体育精神的国际平台。文物见证历史,传承未来,东京奥运会又将留下珍贵的奥运遗产,为世界所共享。

本文配图由中国体育博物馆提供